四川发布客户端消息 在不久前播出的《中国诗词大会》上,来自成都市特殊教育学校的盲人女孩吴幽登上了节目的舞台,也走进了大众的视野。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,在“助力千人团”一题中,吴幽凭着对奥运精神“公平竞争、互相理解、友谊团结”的独到理解,获得了千人团与北京冬奥会、冬残奥会运动员委员会主席杨杨的点赞,自信开朗的她更用笑容温暖了整个舞台。

从出生时就因先天发育不良导致眼部失明,童年时听碟片中的小朋友朗诵诗展现出对音律的天赋和记忆力,步入义务教育阶段对诗词的热情更是一发不可收……在吴幽看来,诗词文学亦师亦友,不仅是怡情悦性的方式,更给予了她直面困难的勇气。

结缘古诗词:童年最爱听碟片中的小朋友朗诵诗

“夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。”这首苏轼的《临江仙 夜归临皋》是吴幽最喜欢的诗歌之一。

“我觉得‘夜阑风静縠纹平’把静写到了极致,仅是这七个字你都能感受到周围是多么的静,多么的美。”

鉴赏和感悟一首古诗词,对于大多数常人而言,会从视觉出发感悟其中意象。

对于从小身处黑暗世界的吴幽,耳朵是她的“眼睛”,在她的生命世界里世间的万物都是通过声音和触觉感知存在。

吴幽童年时性格内向不爱出门,父母担心她无聊,就给她买来各式各样的音乐碟片在家里循环播放,“听碟片中里的小朋友朗诵诗歌”便是她最大的爱好。“我当时就觉得朗朗上口,听起来非常有韵律感,然后我记性也比较好就能背下来。”

到了吴幽初中时,语文老师谢晓莉则为她打开了诗歌更广阔的大门。“谢老师给我们讲诗歌的起源,诗人的生平和诗歌所表达的意境,以及诗歌的深刻的内涵。就是从这里我发现诗歌不仅是一个节奏和韵律,而是非常美的语言,是一个能表达非常丰富内涵,能够非常清晰表达出人内心深处感想的一个语言。”吴幽说,就更喜欢诗歌了。

遇到困难时,吴幽会用苏轼《定风波》里的“谁怕,一梭烟雨任平生”来鼓励自己;开心时,她又会用杜甫的诗句“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”来抒发内心的愉悦。她还爱读曹雪芹的《红楼梦》,“高兴时就会随便挑一个自己喜欢的章节来读一读,每次读都像寻宝一样的感觉。”

论自信养成:爸爸妈妈从小就把我当做普通的孩子

在《中国诗词大会》的舞台上,令人印象深刻的不仅是吴幽丰富的诗词储备,开朗自信彷若阳光般的笑容更是感动了在场的嘉宾和观众。

走下荧屏的吴幽,生活中的性格亦是自信大方、开朗爱笑,面对一众媒体的访问,言谈举止大方得宜没有丝毫怯场。

“我爸爸妈妈从小就把我当做普通的孩子,他们对我的要求跟普通孩子是一样的。”据吴幽介绍,从小她就学会自己穿衣服,自己叠衣服,自己做力所能及的事情。“他们不会因为我是看不见,就让我什么都不做,也不会因为我看不见,不让我去外面跟其他小孩子交流。”

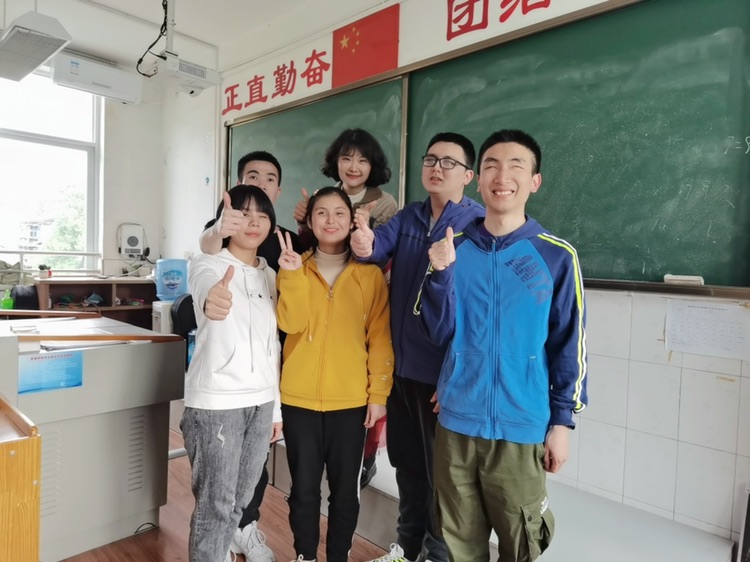

父母的教育让吴幽从小便不觉得自己和其他的孩子有什么不同,来到学校之后,老师们的细心呵护、真诚关怀,同学们相互间的帮助和鼓励更成为她锐意进取、不断前行的力量。

谢晓莉老师是《中国诗词大会》(第五季)的参赛选手,也是她推荐吴幽参与第六季比赛。据谢晓莉回忆,吴幽4岁时就进入了成都市特殊教育学校,学前阶段就担任学校升旗仪式主持人,不仅毫不怯场地完成了所有流程,还全文背诵升旗仪式朗诵词。

“吴幽有着多年的诗词文学积累,她的才情是自然流露出来的,她能站在台上如此自信皆源于她对文学、对生活的热爱与坚持,就像一颗小小的种子,一点一点积蓄力量、厚积薄发,绽放出了最美的花朵。”谢晓莉说道。

“其实我们学校优秀的同学还很多,他们都在各自擅长的领域散发着光芒。”在吴幽看来自己普通而平凡。

面对关注吴幽表示:“我很开心能够让大家关注我,对我来说这是一种激励,并且能够通过我关注到更多像我这样视障的学生。”

谈及理想:想做一名医生或是能回到学校当老师

按照教育部规定,身患残疾(残障)的考生参加高考,采取由招生院校单独组织考试、单独录取的招生方式。4月便是特教学校学生最为忙碌的“高考月”。

在过去的一周多时间,吴幽在母亲的陪同下分别去到了长春、北京和烟台参加了长春大学、北京联合大学和滨州医学院的考试。

“去年新冠疫情的时候,我看到很多医护工作者他们都奔波在救援的前线,用自己的努力去拯救大家的生命,觉得特别感动。如果能成为他们其中的一员,是我莫大的荣幸。”据吴幽介绍,目前她较为心仪的是滨州医学院,因为自己学的是针灸推拿专业,作为一所医学院校专业实力非常雄厚,另外在大二时还可以选择辅修特教专业双学位。“深造之后,有机会回到母校成为一名特教老师也十分的幸福。”

展望未来,面对即将来临的大学生活,吴幽希望能自己能够快快成长起来,督促自己更加自律,同时坚持自己的爱好。亦如吴幽在节目中说的:“我的生活中,有诗,有书,还有我的朋友们。我知道未来的路还有很长,我会向着心中的光亮,继续前行。不管有没有人欣赏,不管有没有人看,我都要开花。”

四川发布客户端记者 杨璐绮