碳中和是未来30年大国博弈的焦点,中国已逐渐从应对全球气候变化的积极参与者,转变为贡献者和引领者。

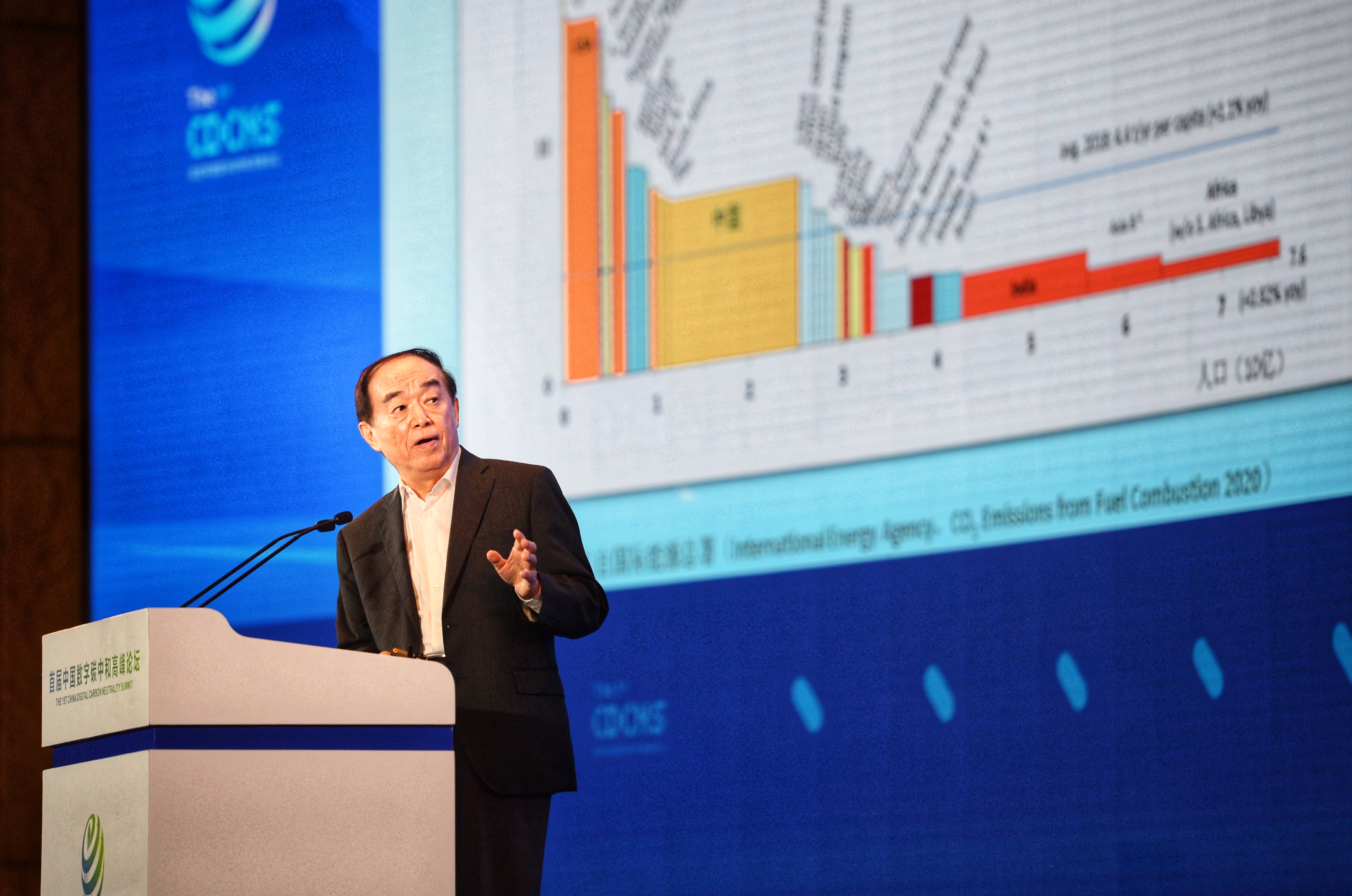

在今日(7日)举行的首届中国数字碳中和高峰论坛上,原国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁在解读“双碳”目标时指出,“碳达峰、碳中和”实质上是一场广泛而深刻的经济社会变革。中共中央政治局4月30日召开会议,强调要有序推进碳达峰、碳中和工作,积极发展新能源。他表示,要按照国民经济的总体发展战略,把握好“碳达峰、碳中和”的推进节奏。

周宏仁提到,接下来我国要推进供给侧的结构性改革,加快高排放企业的数字转型,拥抱碳中和背景下的能源革命,并发展绿色信息化。

比如,在供给侧的结构性改革方面,一个典型案例就是钢铁行业,因为在我国碳排放总量中,钢铁工业占约15%,但自2015年以后,我国粗钢的产能利用率不足70%,所以需求量是逐渐下降的。

“换句话说,我国钢铁还存在较大体量的多余产能。”据周宏仁测算,如果减少粗钢产量30%的多余产能,全国碳排放总量就可以降低1.5%,这也是非常了不起的数字。

值得注意的是,周宏仁在分析实现“碳中和”目标的难点时也提到,从目前中国的能源结构来看,80%的二氧化碳排放来自煤炭的燃烧;从产业结构来看,电力、制造业、交通运输业这三个国民经济的核心部门,二氧化碳排放比重接近90%。在制造业中,钢铁、非金属制品、化工、石化、有色金属等行业的二氧化碳排放量位居前列。