四川发布客户端消息 30多年前,一炉窑火在青衣江畔点燃,第一片夹江陶瓷由此问世;30多年后,昔日的一片瓷已插上“中国西部瓷都”的翅膀,朝着绿色发展的方向振翅翱翔……

30载春秋,夹江陶瓷因何蜕变?6月12日,举行于乐山夹江的2020年中国西部瓷都陶瓷交易博览会上,答案不难知晓。

30载磨砺

一炉窑火烧出“西部瓷都”

“陶瓷已成为夹江的第一大支柱产业、第一大民生产业、第一大就业产业,是我们最亮丽的一张名片。”当天的陶博会开幕式上,夹江县委书记龚德勤自豪之情溢于言表。

时间回拨至1987年,夹江县长城建筑陶瓷厂建成首条推板窑生产线,拉开了夹江陶瓷产业发展的序幕。

1992年,夹江县委、县政府强调利用页岩资源巩固和发展墙地砖拳头产品优势,把建材工业培育成夹江县第一大经济产业,实行“查验征收”税收政策,达到“放水养鱼”之效。截止1999年,夹江陶瓷年生产能力突破1亿平方米,成为全县名副其实的支柱产业,也是首个培育成功的支柱产业。

随着陶瓷产业的发展壮大,同步带动能源、矿山、色釉料、机械、市场等配套产业的发展。2001年至2008年,夹江先后举办了三届国际陶瓷节,并于2004年被中国建筑卫生陶瓷协会授予“中国西部瓷都”称号,成为夹江对外的一张闪亮名片。

从无到有、从小到大、由弱到强……夹江陶瓷历经30余年的市场磨砺,已成为与广东佛山、山东淄博等并驾齐驱的全国五大建陶生产基地之一,走出了一条集“特色经济、集群经济、双创经济、富民经济”为一体的富民强县之路。

目前,夹江县有陶瓷企业60家,生产线84条,年产能4.5亿平方米,产能占省内的77%、西部的38%、全国的7%。不少产品还搭乘“一带一路”快车,远销中亚、东南亚、俄罗斯、韩国等地。

绿色转型

夹江陶瓷走出可持续发展路

除了“金山银山”,夹江也要“绿水青山”。自2016年以来,夹江县开展陶瓷产业转型升级、绿色发展、升级闯关,以“减量、提质、增效、入园”八字发展方针,重点实施了陶瓷企业煤改气、创新驱动、“退城入园”、环保治理等工作,走出了一条陶瓷与自然协调可持续发展之路。

2017年,夹江县陶瓷产业在全国率先全面完成“煤改气”工作,关停煤气发生炉271座,全县66户陶瓷企业完成“煤改气”,日用气量从30万立方米提高到220万立方米。2019年,全年削减二氧化硫337.67吨,氮氧化物32.89吨, PM2.5均值浓度47.6微克/立方米,同比下降20.3%;优良天数295天,同比增加40天,优良天数率81%。

以创新驱动为引擎,夹江陶瓷企业加大了产品研发和生产线的智能化改造。2019年,夹江县新建、技改生产线10条,成功推出陶瓷大板、薄板及保温外挂板等高端产品。通体大理石瓷砖和镜面瓷片的比例持续提高,碳纤维、石墨烯功能性瓷砖等异军突起。

文化注魂

助建“全国陶瓷产业区域品牌示范县”

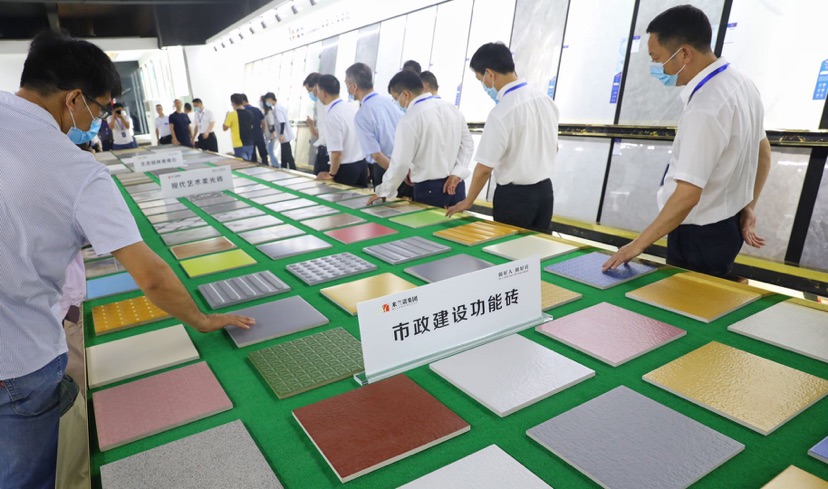

当天的陶博会展馆内,各类高精尖陶瓷产品琳琅满目,吸引来自全国各地的嘉宾、客商驻足参观,“碰瓷”交流。

在主会场“盛世东方”陶瓷展位上,系列带有峨眉山、乐山大佛、大熊猫等四川、乐山元素的陶瓷艺术品惊艳四方。盛世东方陶瓷有限公司设计与研发总监税宗玖介绍,这些产品采用釉中彩瓷板画烧制,需精选优秀画作,后期经分色、施釉、喷墨、抛光、磨边等10多道工序,呈现出精致细腻、晶莹剔透奢华质感。

“它不会氧化,永不会掉色,目前被广泛用于装饰装修、文化公共场所等。”税宗玖表示,普通陶瓷变身“文化瓷”后,身价飞涨,过去10几块钱的产品可能卖到几百、甚至上千元。

将文化艺术注入陶瓷,并不是盛世东方“一枝独秀”。夹江围绕打造绿色智慧陶瓷特色产业集群,加快产品结构调整,大力发展工艺美术、文化陶瓷等高附加值产品,目前已将非物质文化遗产夹江年画、传统书画、雕刻艺术融入建筑陶瓷,开发出了复澄壁画、山水画、篆刻等系列艺术陶瓷产品。

而对于高质量发展,夹江还有进一步的打算:力争到2022年,陶瓷行业建成院士专家工作站2个以上,省级企业技术中心和工程技术中心3个以上,省级以上品牌30个以上,两化融合指数达65%以上;陶瓷企业整合到30家,产能提高到5.5亿平方米,集群产值超过500亿元;建成全国陶瓷产业区域品牌示范县。

四川发布客户端记者 李举涛 摄影报道